Vorbild: Die F-104 Starfighter, eines der bahnbrechendsten Militärflugzeuge ihrer Zeit, wurde 1952 unter der Leitung von Kelly Johnson im berühmten „Skunk Works“-Entwicklungszentrum von Lockheed in Burbank, Kalifornien, entworfen. Bereits Anfang 1953 bestellte die US Air Force zwei Prototypen, und im Februar 1954 hob der XF-104 zum Erstflug ab.

Die Maschine stellte in den Folgejahren mehrere bemerkenswerte Rekorde auf: Im Mai 1958 erreichte sie eine Flughöhe von 91.240 Fuß (ca. 27.810 m) sowie eine Geschwindigkeit von 1.404 mph (ca. 2.260 km/h). Nur wenige Monate später, im Dezember 1958, wurde der Höhenrekord auf 103.395 Fuß (ca. 31.513 m) verbessert. 1963 folgte ein inoffizieller Rekord mit 120.800 Fuß (ca. 36.829 m).

Im Juli 1959 entschied sich die Royal Canadian Air Force (RCAF) zur Anschaffung von 200 CF-104, einer Variante auf Basis der F-104G, um die alternden F-86 Sabres zu ersetzen. Canadair wurde mit dem Lizenzbau der einsitzigen Flugzeuge beauftragt, während Orenda die J79-Triebwerke von General Electric fertigte. Zusätzlich beschaffte Kanada 38 CF-104D-Zweisitzer, die direkt aus Lockheeds Werk in Palmdale, Kalifornien stammten.

Der erste CF-104 aus kanadischer Produktion absolvierte seinen Erstflug im Mai 1961. Noch im selben Jahr wurden die ersten CF-104D-Trainer an den Stützpunkt Cold Lake in Alberta ausgeliefert. No. 427 „Lion“ Squadron war die erste kanadische Einheit, die die CF-104 in der NATO-Nuklearrolle einsetzte – das geschah ab Ende 1962 in Europa. Innerhalb eines Jahres folgten sieben weitere Staffeln.

Zunächst als atomarer Angriffsjäger konzipiert, wurden die CF-104 ab 1971 zu konventionellen Jagdbombern umgerüstet. Sie verblieben in dieser Rolle bis Anfang 1986, als die letzten Einheiten der kanadischen Streitkräfte (CAF) in Deutschland ihre Maschinen außer Dienst stellten.

Ein Teil der Flotte – 44 CF-104 und 6 CF-104D – wurde im Rahmen des US-Mutual Aid Program an die türkische Luftwaffe (THK) übergeben. Diese Maschinen wurden von kanadischen Piloten zur 8. Hauptjetbasis nach Diyarbakir überführt und dort von den Staffeln 181 und 182 betrieben. Die türkische Luftwaffe setzte die CF-104 bis 1994 ein, unter anderem auch im Rahmen von NATO-Einsätzen während des Golfkriegs 1990.

Insgesamt wurden 2.579 F-104 Starfighter weltweit gefertigt. Davon produzierte Canadair nicht nur 200 für die RCAF, sondern zwischen 1963 und 1965 auch weitere 140 Maschinen für andere NATO-Staaten im Rahmen des US-Hilfsprogramms.

Quelle: Canadian Warplane Heritage Museum

Starfighters Space ist ein privates Unternehmen, das ausgemusterte F-104 einsetzt, um mithilfe einer speziell entwickelten Trägerrakete Kleinsatelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern. Dabei steigt eine F-104 auf bis zu 45.000 Fuß, bevor sie die Rakete ausklinkt. Zusätzlich bietet die Firma ein exklusives Flugtraining für Privatpiloten auf der zweisitzigen CF-104D an. Die Flugzeuge tragen eine markante Sonderlackierung, die Hasegawa im vorliegenden Bausatz sehr gelungen umgesetzt hat.

Quelle: Starfighters

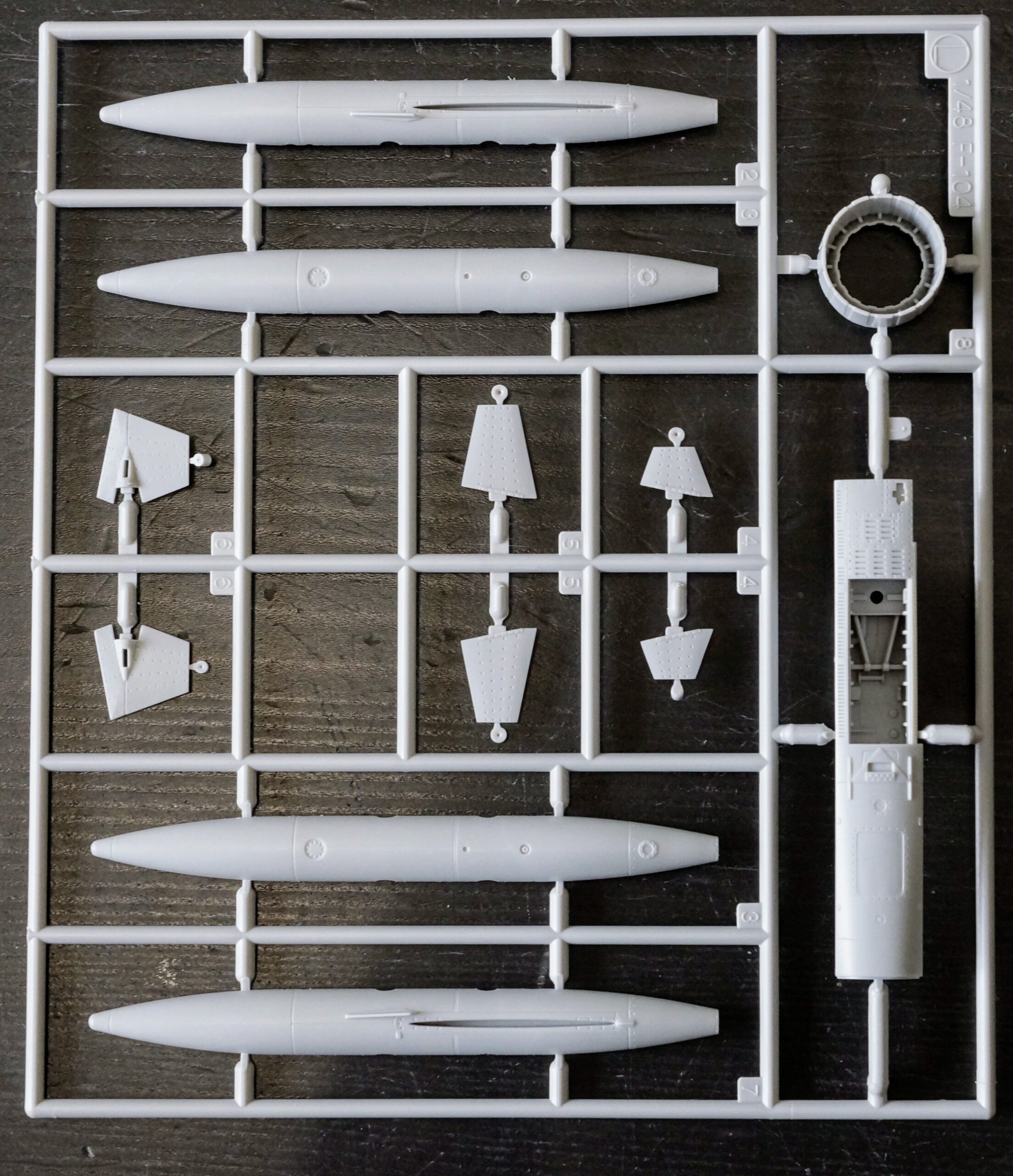

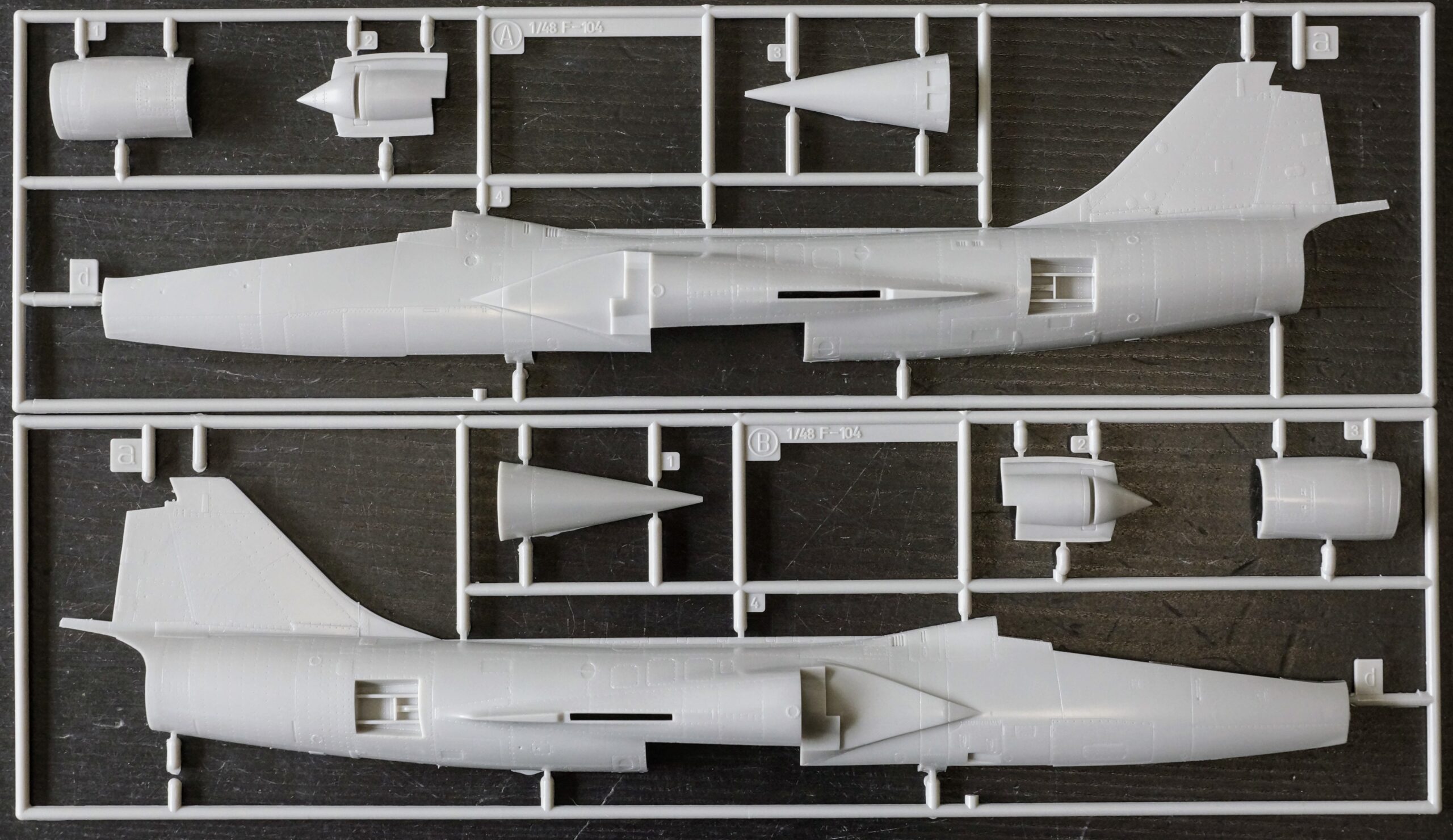

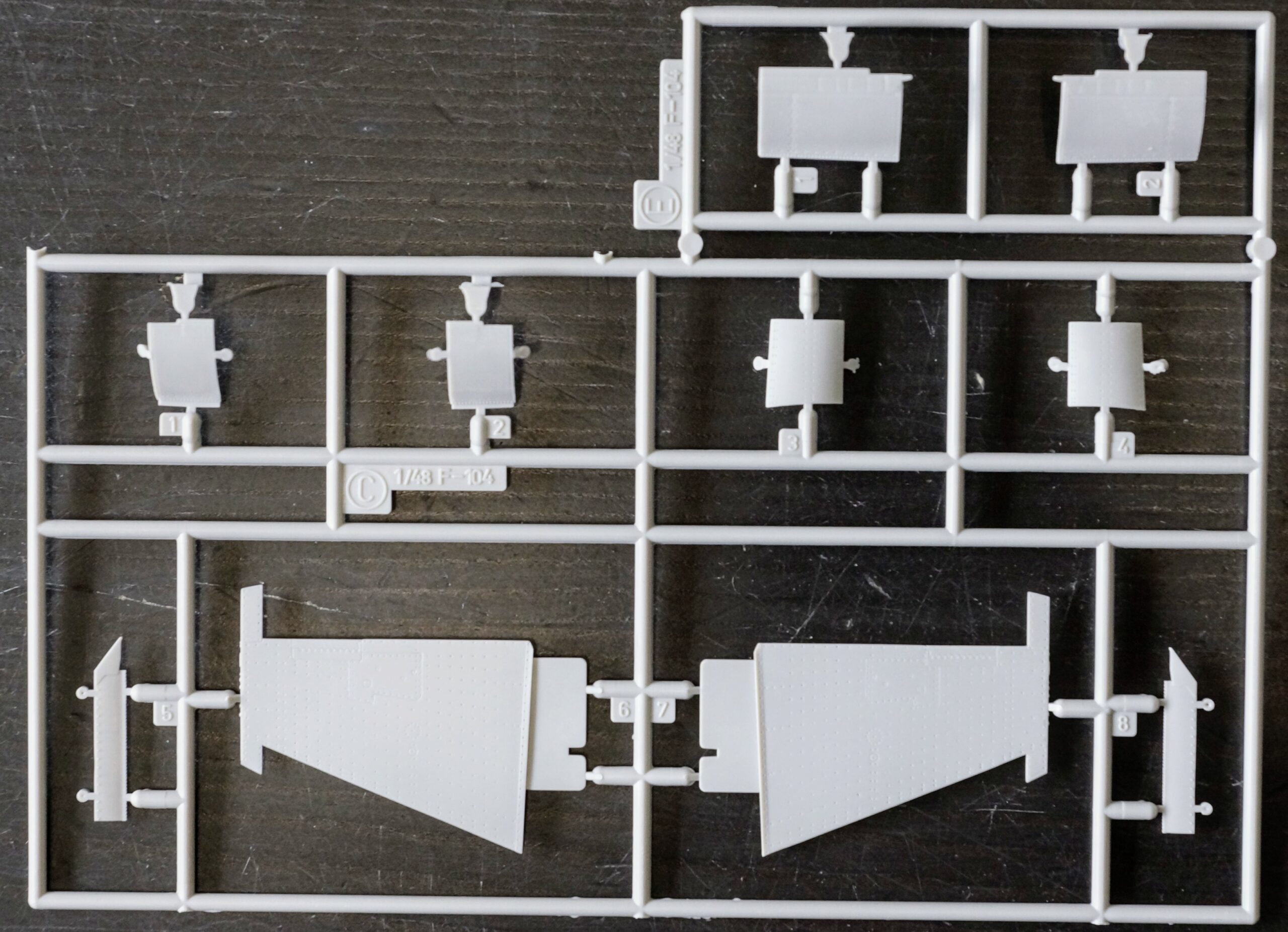

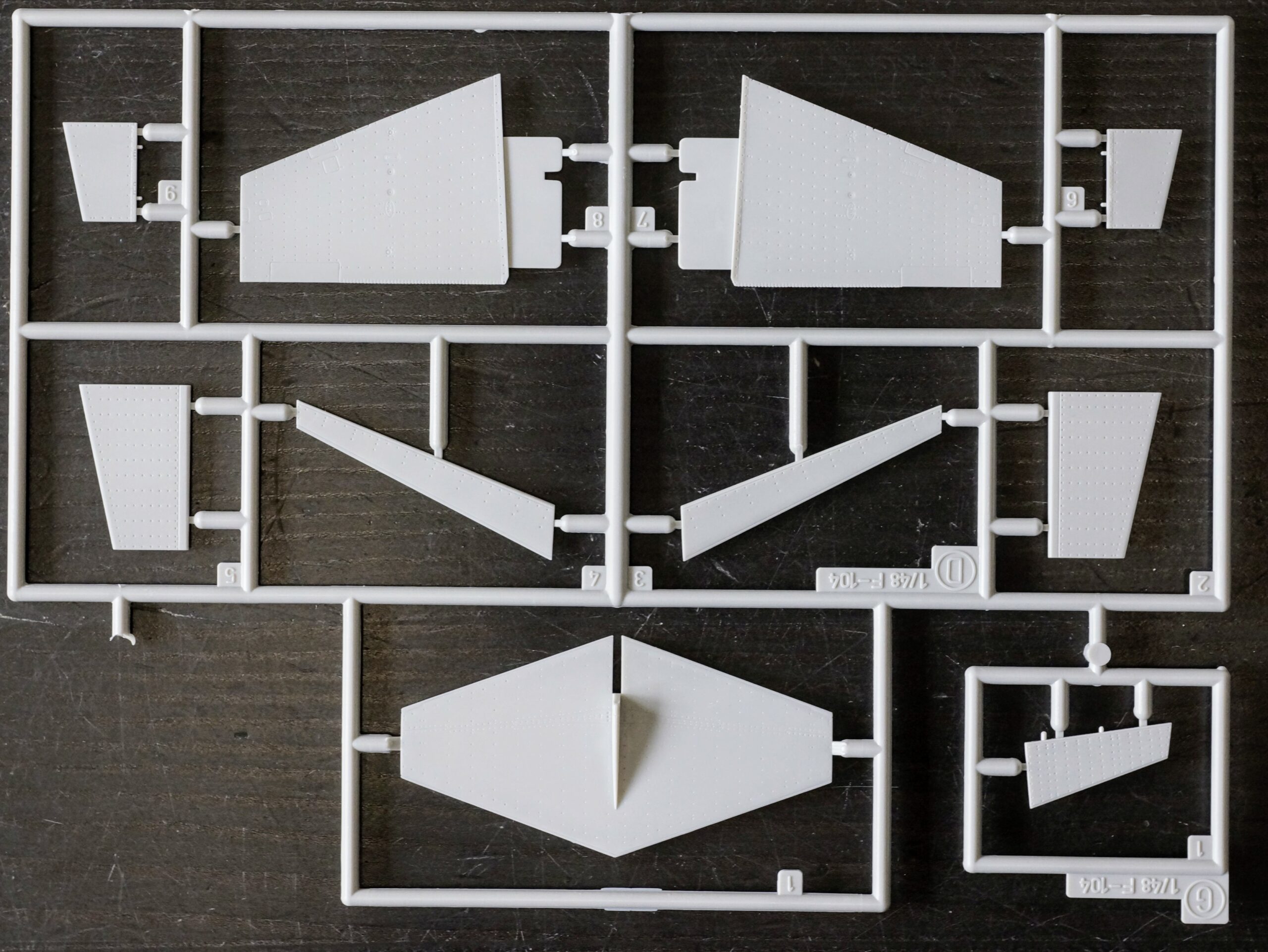

Bausatz: Wie von Hasegawa gewohnt, kommt der Bausatz in einem vergleichsweise kleinen Stülpkarton daher. Das Deckelbild zeigt ein Foto der CF-104D in der markanten Lackierung von Starfighters. Der Bausatz erschien 2024 als Limited Edition, wobei die Formen vermutlich aus dem Jahr 2007 stammen, ganz genau konnte ich das aufgrund der Vielzahl an F-104-Varianten, die Hasegawa im Laufe der Jahre herausgebracht hat, nicht mehr nachvollziehen. Darum findet man auch diverse Überreste von anderen F-104 Varianten im Karton.

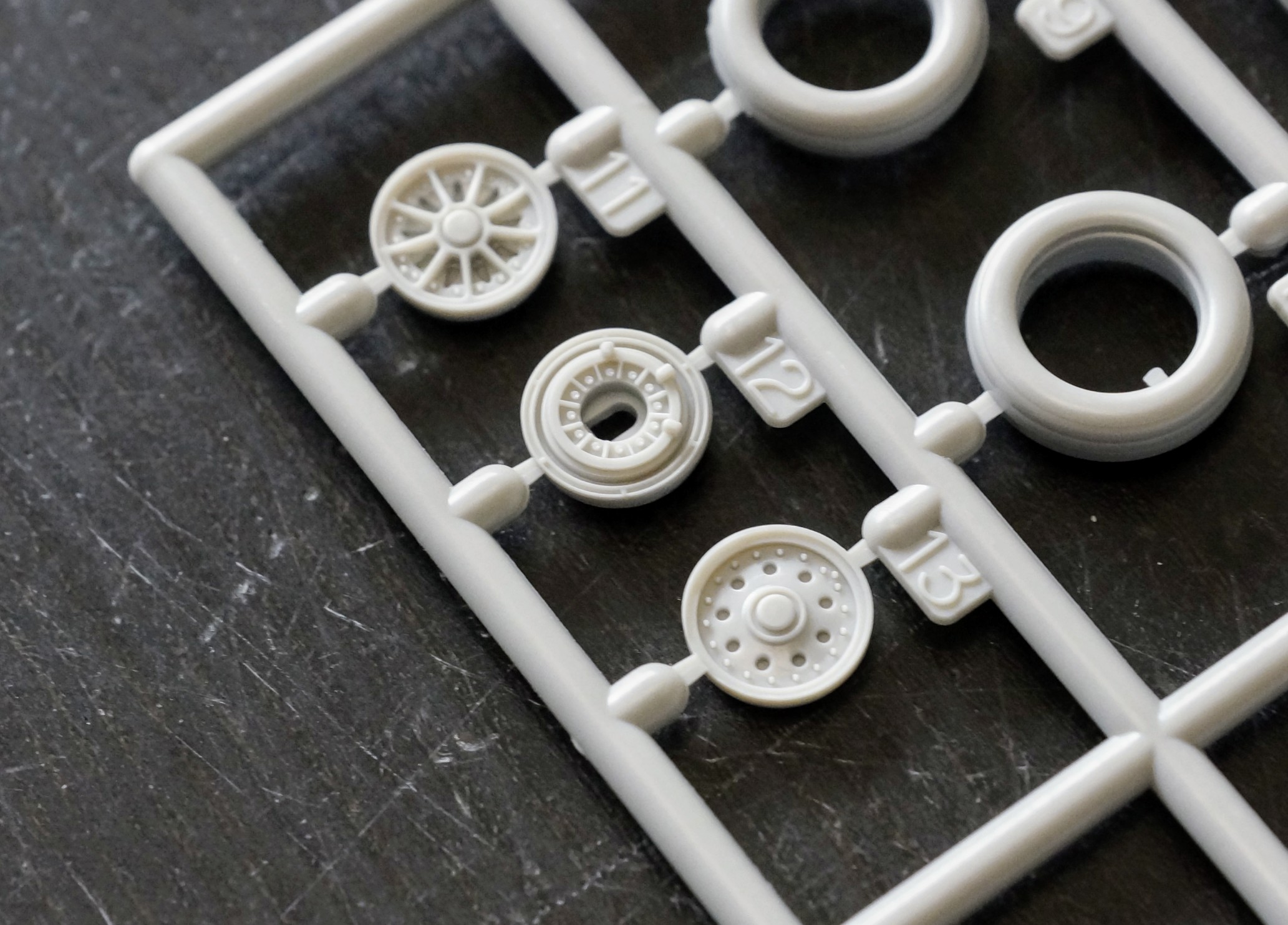

Das bekannte helle Hasegawa Plastik ist frei von irgendwelchen Fehlern. Die Oberflächenstruktur ist extrem fein, und man muss schon genau hinsehen. Gegebenenfalls hätte man diese doch etwas deutlicher gestalten können, damit sie am Ende besser zur Geltung kommen.

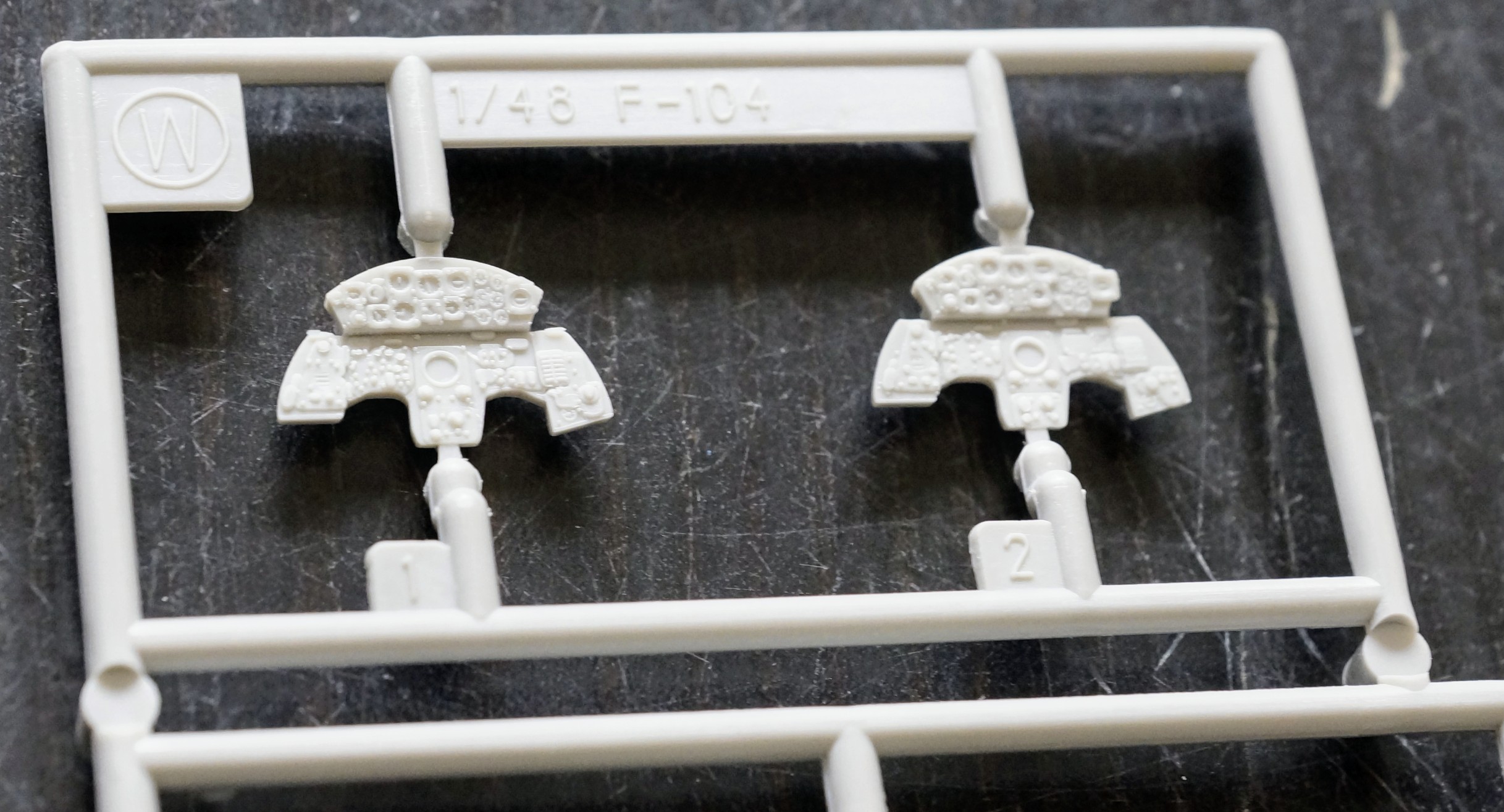

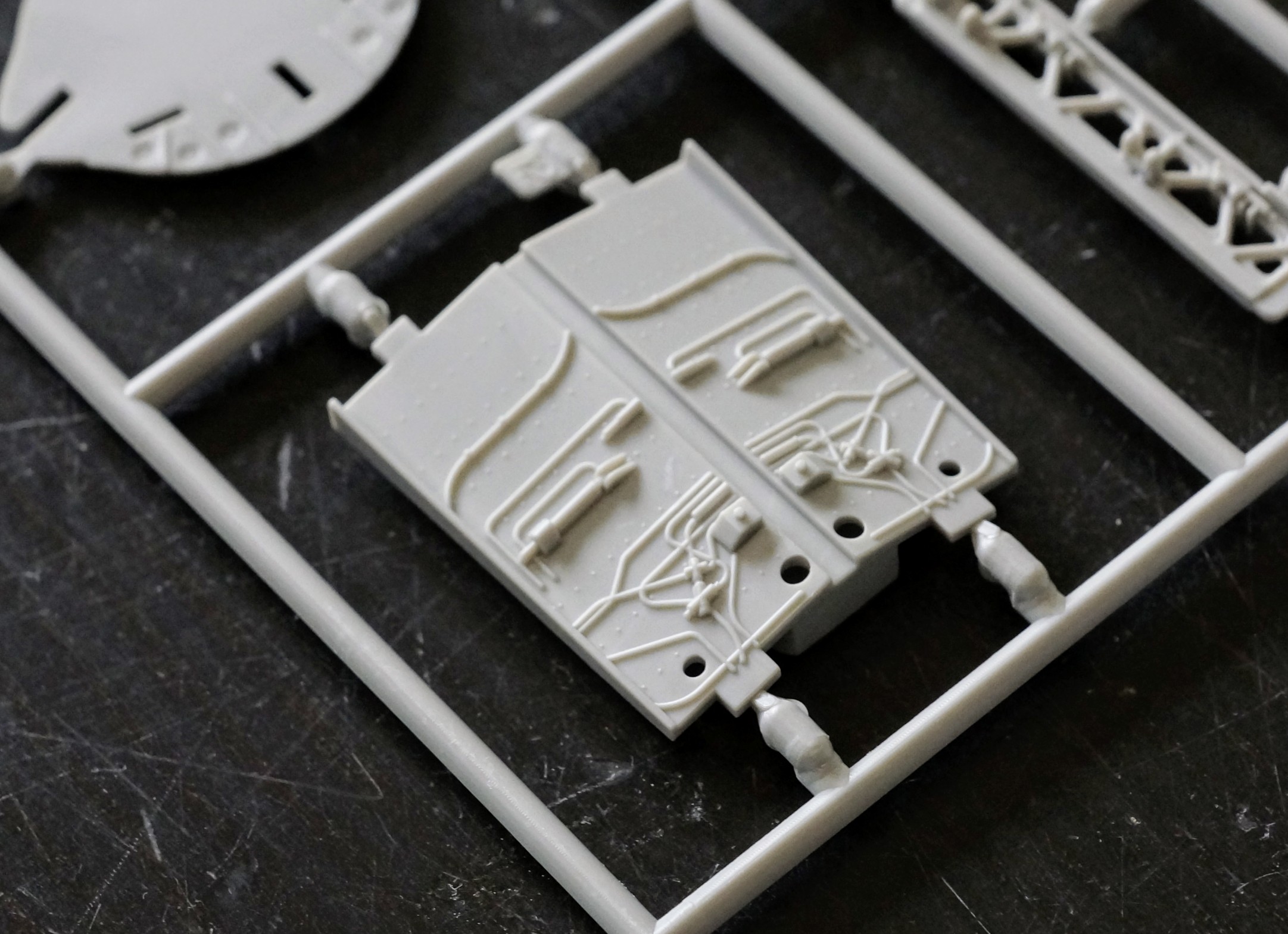

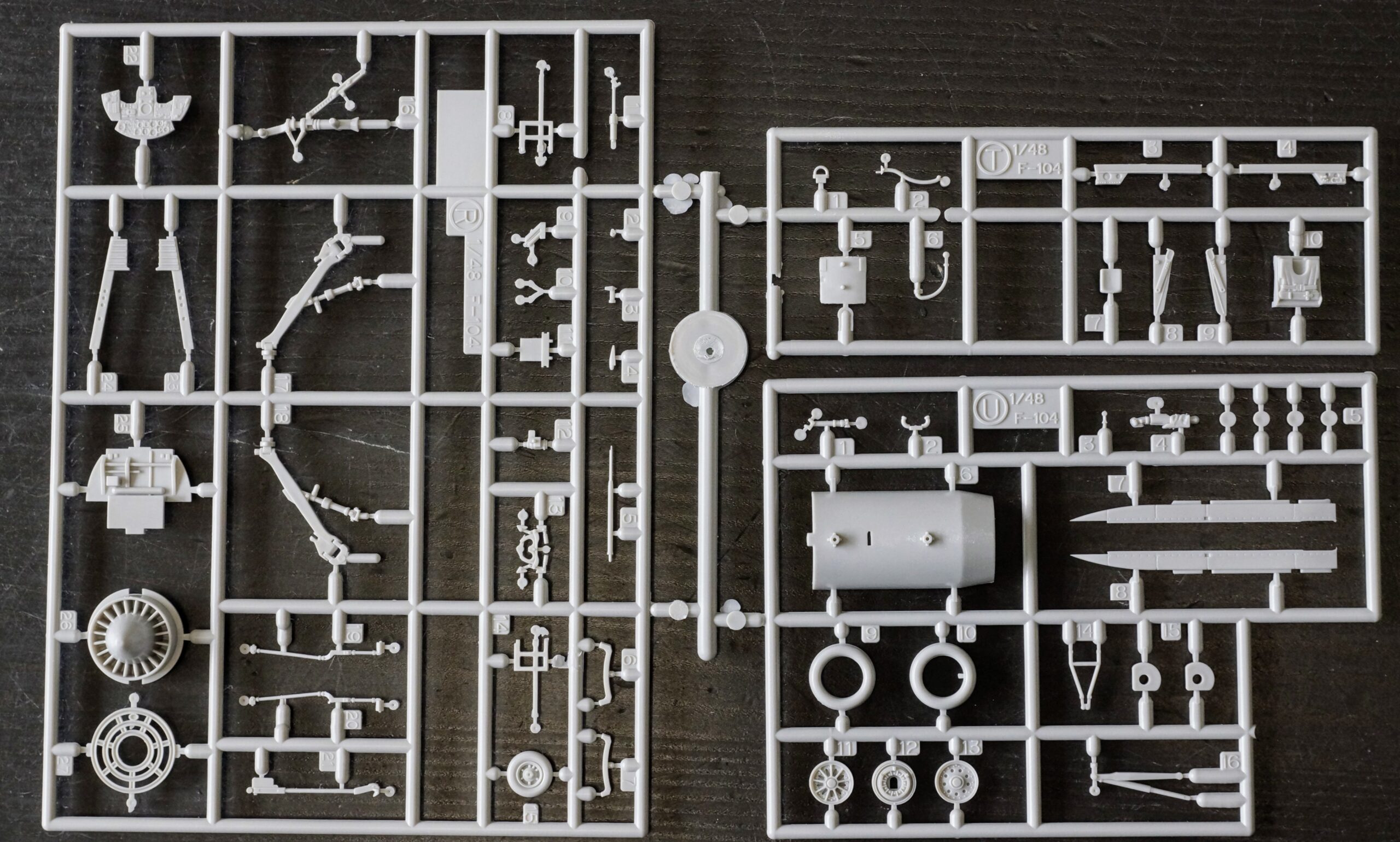

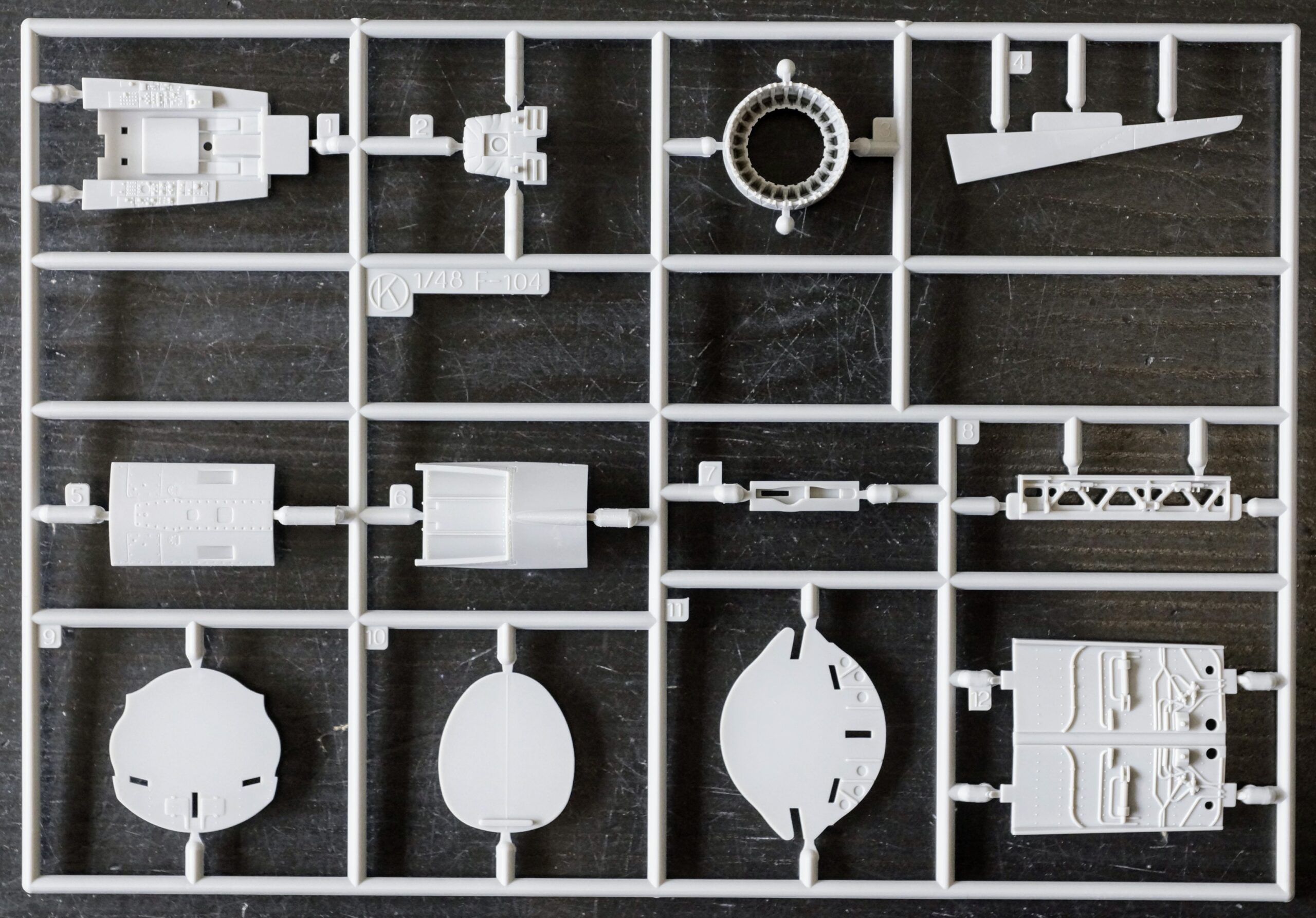

Beginnen wir mit dem Cockpit, hier merkt man dem Bausatz sein Alter deutlich an. Die Details sind zwar fein ausgeführt, insgesamt jedoch eher spartanisch und nicht mehr auf dem Niveau aktueller Neuentwicklungen, bei denen wirklich alle Schalter und Knöpfe originalgetreu nachgebildet werden.

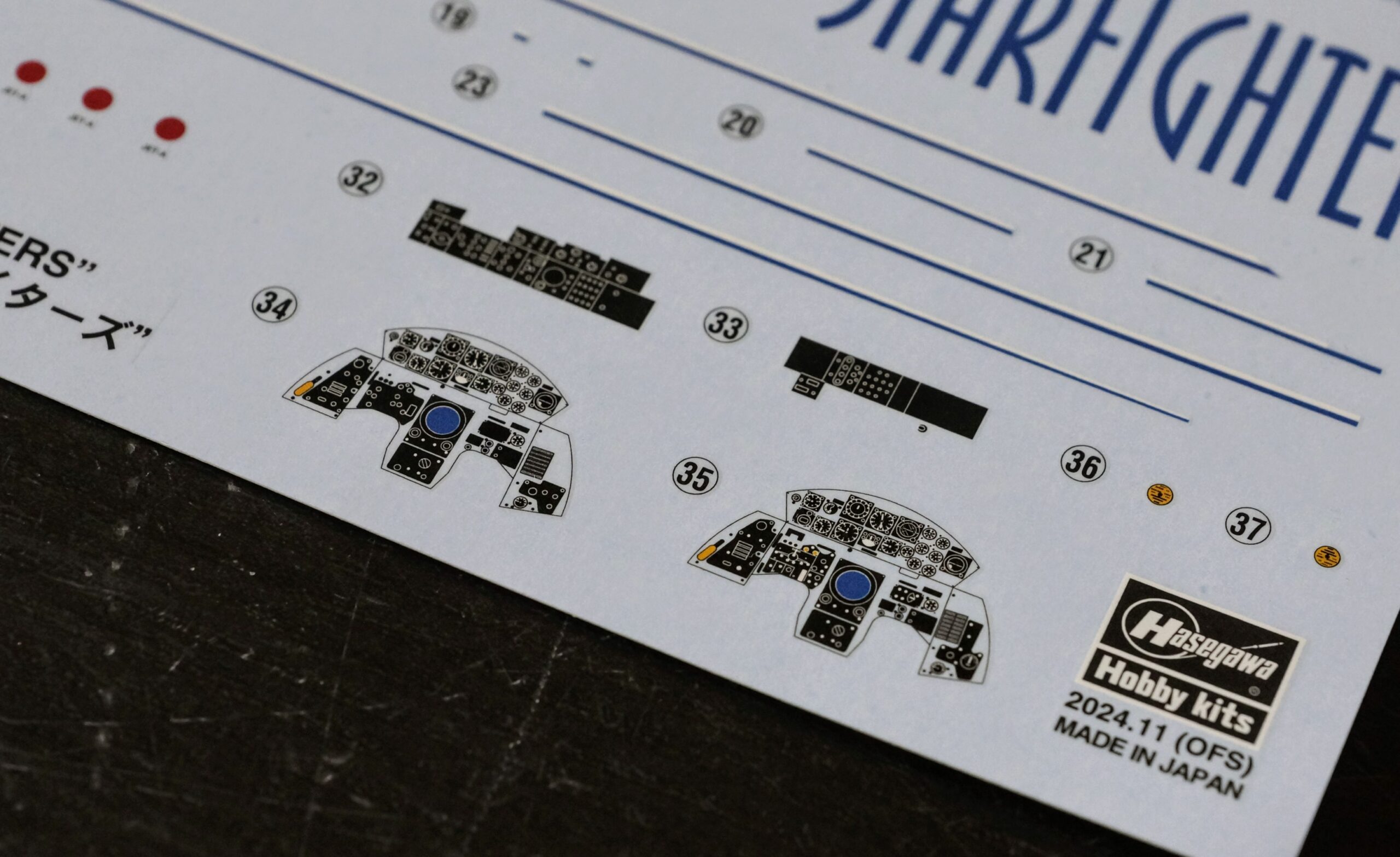

Positiv hervorzuheben sind die Frontpanels, die trotz des Alters des Bausatzes feine Details wie kleine Zeiger in den Instrumentenanzeigen aufweisen. Wer sich das Bemalen nicht zutraut, kann auf passende Decals zurückgreifen, die die wichtigsten Anzeigen abdecken und für zusätzliche Tiefe sorgen.

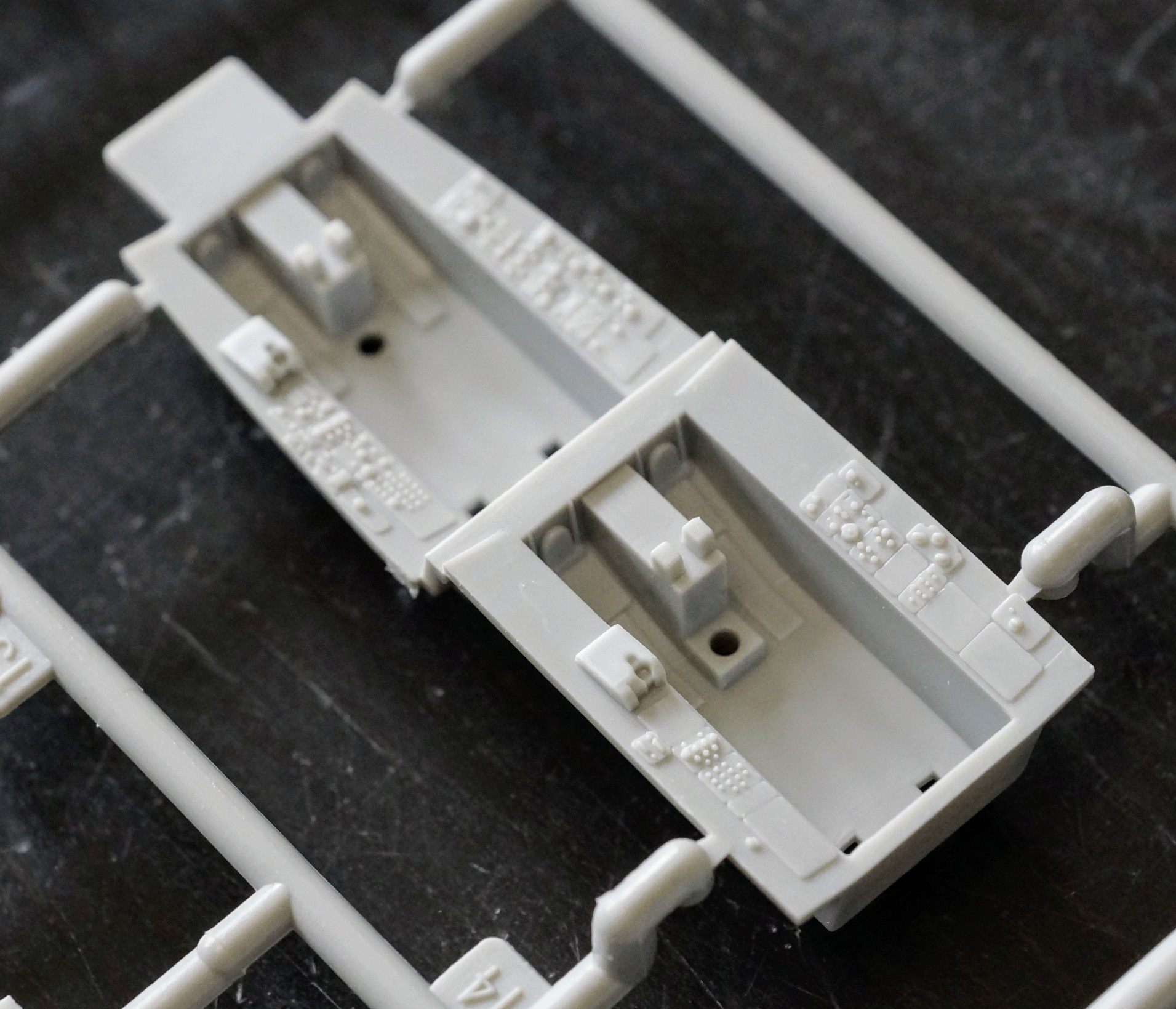

Ein ähnliches Detailniveau zeigen auch die Fahrwerksschächte. Es sind grundlegende Strukturen angedeutet, die zwar nicht mehr ganz dem heutigen Standard entsprechen, aber dennoch keineswegs unschön wirken. Gemessen am Alter des Bausatzes ist das Ergebnis absolut in Ordnung und bietet eine solide Basis.

Nach dem Zusammenbau des Cockpits werden die beiden Rumpfhälften zusammengefügt, ein Arbeitsschritt, der präzises Arbeiten erfordert. Persönlich bin ich kein Freund dieser Bauweise bei Flugzeugmodellen, da sie oft fehleranfällig ist und nicht selten in exzessiven Schleiforgien endet.

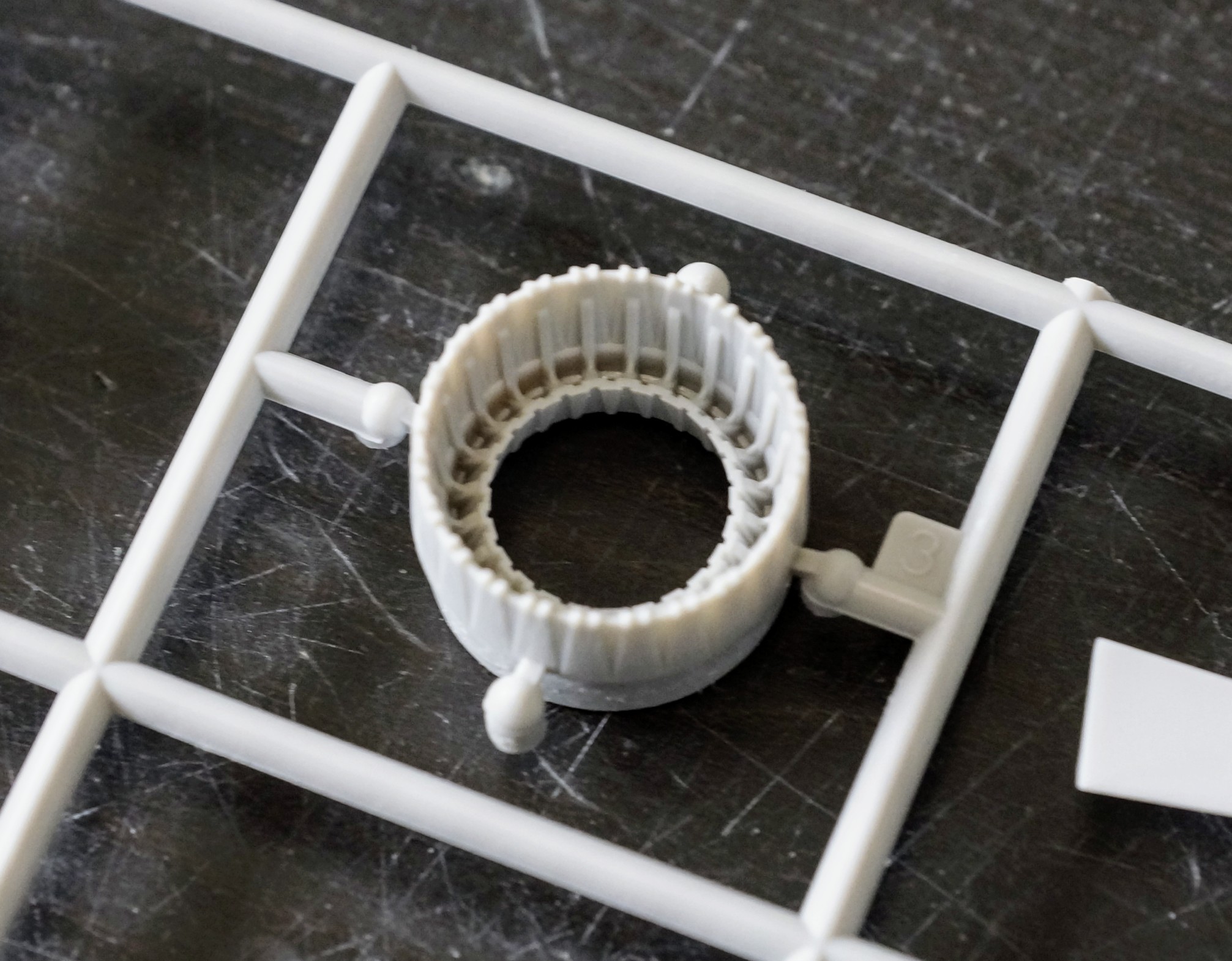

Der weitere Bau geht zügig voran, denn allzu viele Teile hat der Bausatz nicht zu bieten. Etwas verwundert hat mich, dass die Nase aus zwei Hälften gegossen ist, was eine sichtbare Naht und potenziellen Versatz mit sich bringt. Die Triebwerksdüse hingegen, ein deutlich komplexeres Bauteil, liegt in einem Stück bei. Warum man hier nicht beide Teile so hergestellt hat, ist mir ein Rätsel.

Optional lassen sich die Landeklappen an den Tragflächen sowie die Bremsklappen geöffnet darstellen, viel mehr an Optionen gibt es in dieser Hinsicht allerdings nicht. Insgesamt bleibt der Bausatz in puncto Darstellungsmöglichkeiten eher zurückhaltend.

Die wohl größte Herausforderung bei diesem Bausatz liegt in der Lackierung. Diese muss äußerst sauber ausgeführt werden und farblich exakt zu den mitgelieferten Decals passen. Besonders kritisch ist hierbei der feine blaue Streifen entlang des Rumpfs sowie der große „Starfighters“-Schriftzug, der ebenfalls als Decal beiliegt. Den genauen Farbton des Blaus zu treffen, dürfte nicht ganz einfach sein und erfordert eine gute Farbabstimmung sowie etwas Erfahrung. Sonst sollte die Lackierung für erfahrene Modellbauer kein Problem darstellen.

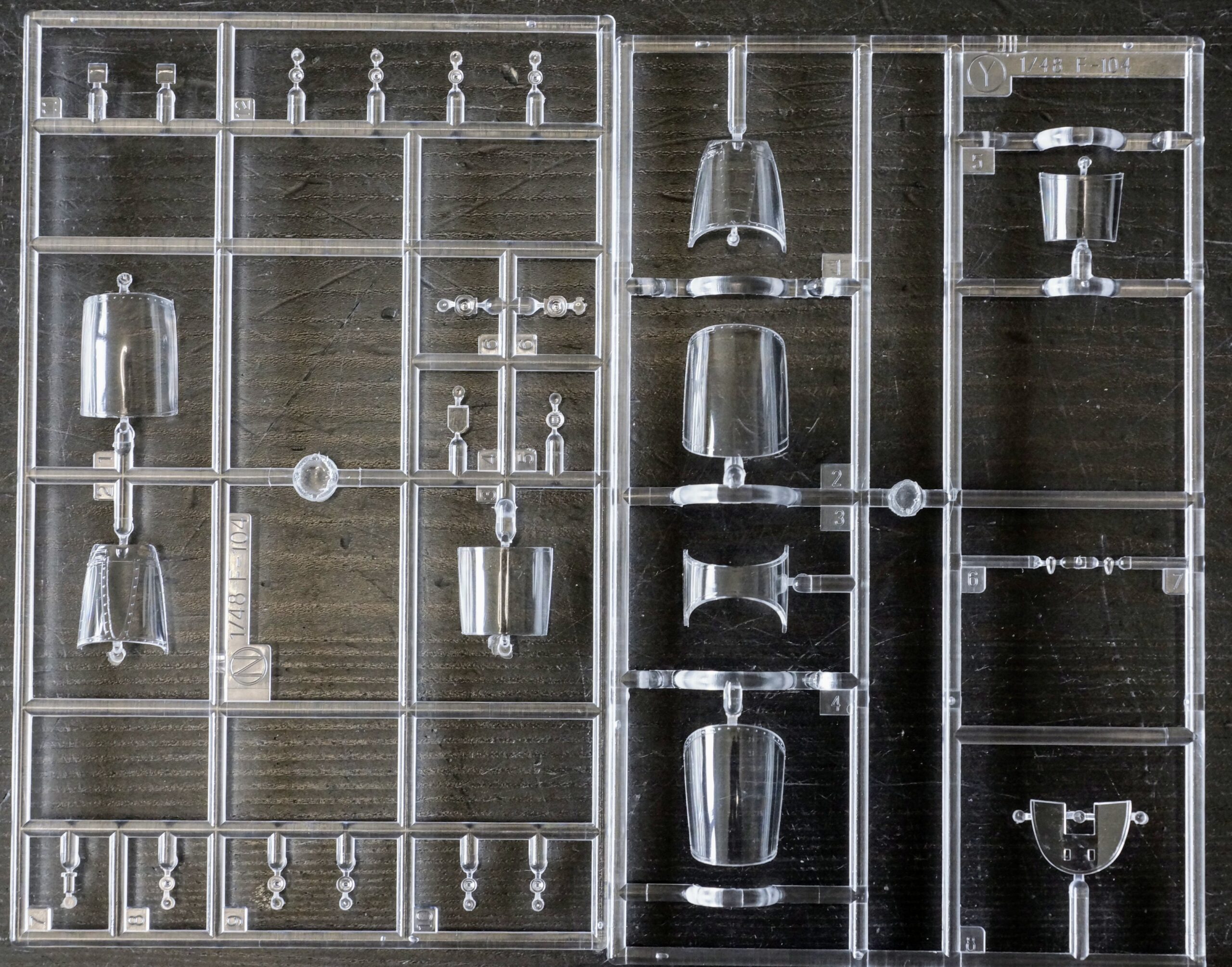

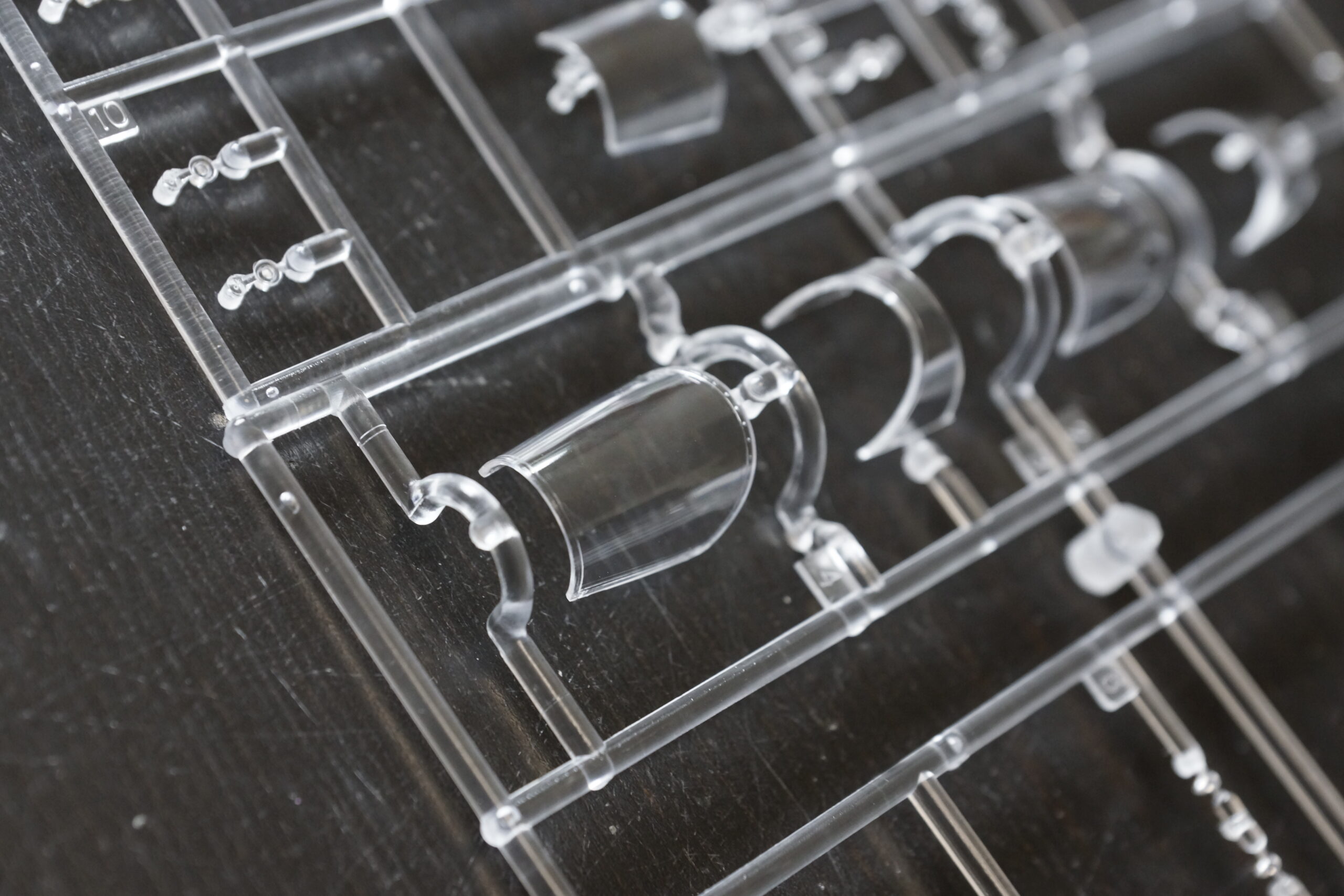

Die klaren Teile machen insgesamt einen guten Eindruck, sie sind sauber gegossen und frei von Schlieren oder Einschlüsse. Erfreulicherweise, ohne die sonst bei Hasegawa typischen Nahtlinien entlang der Cockpitverglasung. Dieser oft lästige Zwischenschritt entfällt also, was den Bau an dieser Stelle deutlich erleichtert.

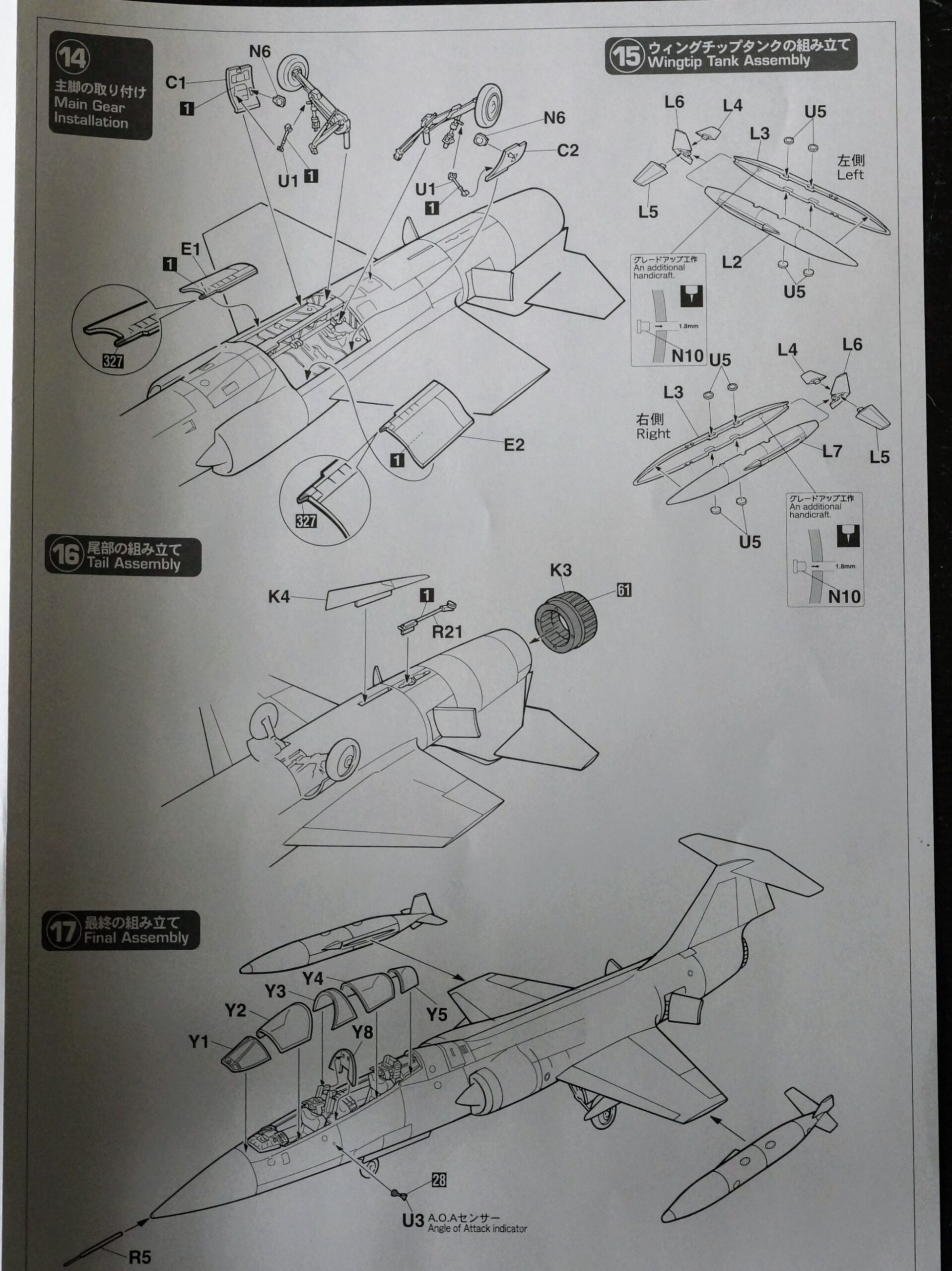

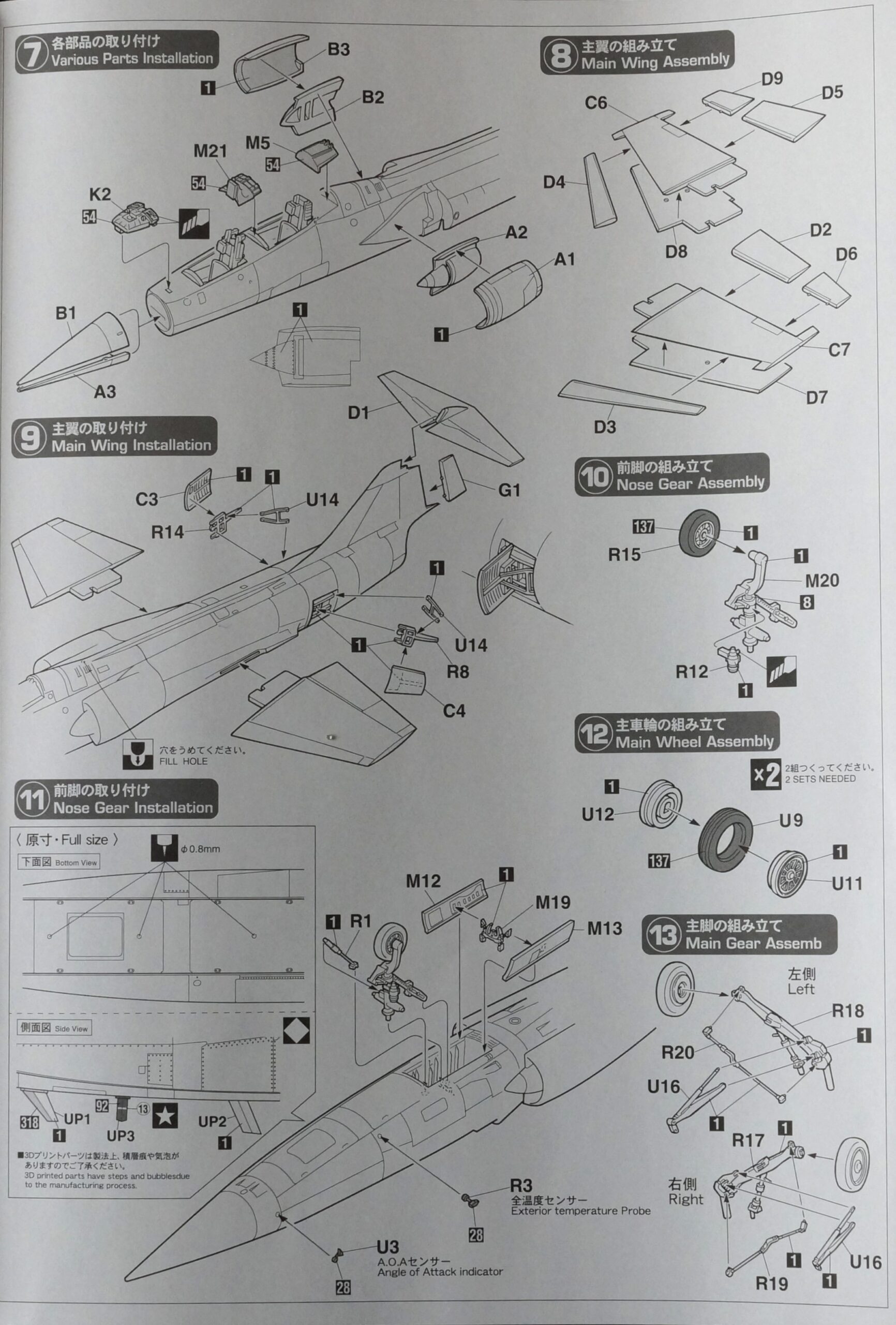

Anleitung: Die Anleitung ist klassisch gehalten, eine schlichte Broschüre, in der der gesamte Bauprozess auf wenigen Seiten abgehandelt wird. Sie bietet nur spärliche Informationen und kaum begleitende Abbildungen. Nach heutigen Maßstäben wirkt das wenig zeitgemäß. Hasegawa würde gut daran tun, hier etwas zu investieren, anstatt sich bei Neuauflagen lediglich auf neue Decals zu verlassen.

Fazit: Für einen Preis von knapp 40 € muss ich ehrlich sagen, nur weil man „Limited Edition“ auf die Schachtel schreibt und neue Decals beilegt, wird der Bausatz nicht automatisch konkurrenzfähig. Er ist solide für das, was er sein soll, ist aber nach heutigen Maßstäben schlicht zu teuer. Ich denke er sollte eher um die 20€ kosten, dann könnte man ihn auch für Anfänger empfehlen aber so muss ich sagen, ist er eher für Liebhaber des Starfighters, die sich die „Limited Edition“ in den Stash packen.

Florian Schuster, Berlin (Mai 2025)